新甘肃·每日甘肃网通讯员 张永琰 牛文璇

在陇中高原的沟壑梁峁间,榆中县这片黄土与砾石交织的土地上,孕育着国内唯一药食同源的兰州百合。作为国家地理标志产品,兰州百合以“洁白如玉、甜而无苦、纤维细腻”的特质闻名遐迩。

榆中县是兰州百合的主产区,种植历史可追溯至400年前,如今全县13个乡镇均有分布,2024年种植面积达9.1万亩,年产量3.8万吨,产值突破5.1亿元。榆中百合既是百姓餐桌上的滋补佳品,更是承载地域文化的“金名片”,“百年好合”的吉祥寓意,让其在婚庆宴席、高端餐饮中占据重要地位。然而,这颗“白色金子”的诞生并非易事。

传统之困:被时间锁住的百合

在榆中南北两山的田间地头,农户饱尝“寒旱之地”的辛酸,榆中百合产业曾陷入“种得越久,收益越低”的怪圈。园子岔乡的村民回忆:“过去种洋芋,收成也不好,改种百合后,虽有了盼头,但病毒多、产量低,收入依然不稳定。”长期以来,农户沿用“家家留母籽”的传统繁育模式,导致种源退化严重,百合个头逐年缩小,抗病性减弱。更棘手的是连作障碍——同一地块多年种植后,土壤营养失衡、病原菌富集,百合枯萎病、根腐病发病率攀升,产量一年比一年少,品质也大打折扣。

“国以农为本,农以种为先,传统的种植法子,让劣质种源代代相传,病毒累积、种质化,加上连作障碍使百合越种越小、品种越种越退化、产量越种越低、品质越种越差。”正高级农艺师滕辉说。

“生三年、长三年、养三年”的俗语不是说笑,传统百合繁育周期长达9年,且依赖自然留种,无法快速更新品种,更严峻的问题是,传统种球依赖自然分蘖,导致抗病性差、繁殖效率低。农户只能通过掰取母株周围的小鳞茎作为种球,病毒代际传递,最终影响商品百合的品质与市场竞争力。农户陷入“留劣种-长劣株-收劣球”的恶性循环,产业发展遭遇瓶颈,传统种植模式已难以适应现代市场对高品质、标准化农产品的需求,变革迫在眉睫。

科技破局:百合育种的新纪元

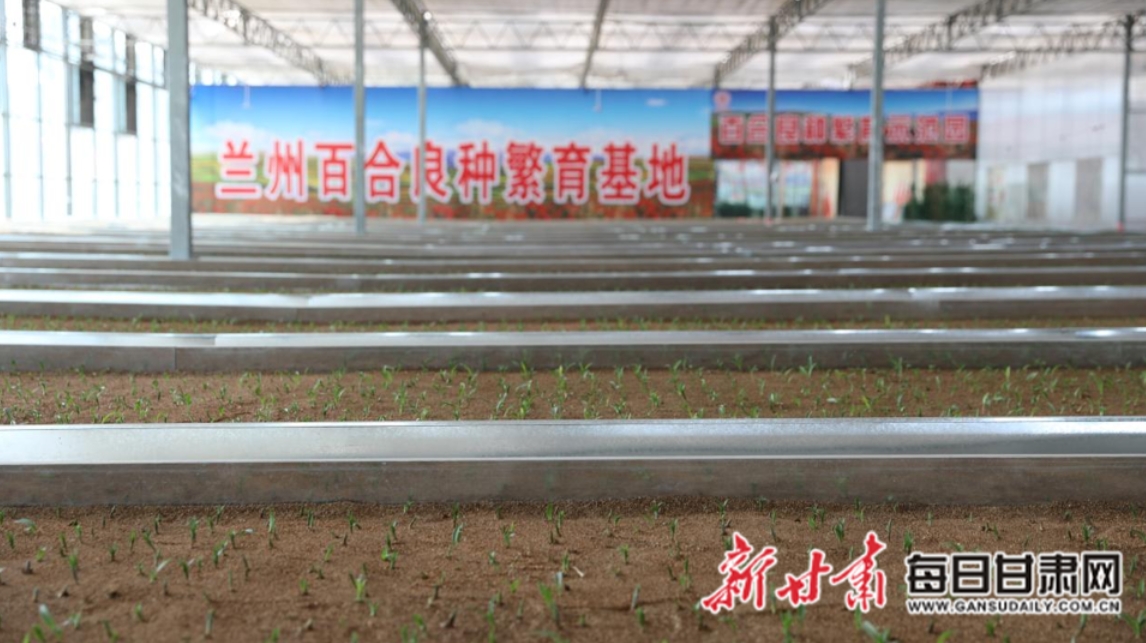

转机始于科技的介入,破局,从一粒“纯净的种子”开始。百合良种繁育的主要途径是脱毒种球组培繁育技术和鳞片籽球繁育技术。2023年,榆中县开始使用脱毒组培技术,通过脱毒组培,能够在较短时间内获得大量新品种或优异单株的脱毒原种球,为百合鳞片籽球繁育提供优质种源。

“通过切取百合0.2毫米的茎尖分生组织,在无菌环境下培养后。再通过RT-PCR(逆转录聚合酶链式反应)检测,确保每一株幼苗均健康无病,从源头上保障百合种苗的质量。在拥有优质种苗后,规模化快繁成为提升百合繁育效率的重要举措。”滕辉介绍道:“选择的独头脱毒优质大百合为种源进行繁育,把百合鳞片像种子一样埋入营养基质,在设施中配合适宜温湿度智能控制,每一片鳞片都能生长出2-8个小鳞茎,这片不起眼的鳞片,就是一座微型的‘生命工厂’。”以往,采用传统方法,一瓣百合鳞片培养成种球需要漫长的6年时间,而现在,榆中县将组培繁育、鳞片扦插有机结合,创新性地提出“鳞片低成本包埋快繁”新技术,迅速扩大百合种球繁育规模,大幅度降低种球繁育成本,生产出品质好、价格低、种植户用得起的优质百合母籽。

脱毒和鳞片繁育种球是革命的关键第一步,为了让百合更好、更甜、更抗病,榆中县通过系统育种、杂交育种、倍性育种和诱变育种等育种方式,培育出百合新品种。在各方面条件满足的情况下,还会用到更精准的工具——基因编辑技术,CRISPR-Cas9就像一把“分子剪刀”,可以精准定位百合基因中的关键片段。通过编辑这些基因,让百合更加适应寒旱环境,甜度更高、产量更大。

在三角城村的康源现代农业有限公司400亩良种繁育基地,百合良种繁育基地脱毒种球长势良好。通过脱毒组织培养和鳞片包埋技术,这里年培育优质组培种球1500万株,产值超1800万元;鳞片包埋技术实现年扩繁种球1亿粒,产值突破9000万元。作为“兰州百合优质种源开发”揭榜挂帅项目的实施主体,该企业投资750万元建成1200平方米10万级净化组培中心,形成从脱毒种球繁育到绿色栽培的完整技术体系。

此外,榆中县还积极推广“覆草保墒”技术,主要通过将麦草均匀覆盖于百合田,有效保持土壤湿度、防止板结,为百合生长创造“温床”。运用该技术亩均增产400-500斤,增收超8000元,百合品相更优,市场竞争力显著提升。

全民育种:实验室到田头的“最后一公里”

科技赋能需扎根土地。为让“实验室成果”落地田间,榆中县创新构建“高校院所+龙头企业+示范基地”产学研协同创新机制,完善全链条技术推广体系,政府以奖补形式推广,企业回收合格种球,合作社统一培训管理,形成“育、繁、推”一体化格局。全县多家合作社、家庭农场成为技术转化枢纽,231名质量安全员织密监管网络,建成68个农产品检测站,实现从种球到鲜百合的全程可追溯。农技专家带领团队在田间建立种质资源圃,收集优良单株,并指导农户应用覆膜保墒、水肥一体化等绿色技术。此外,榆中县累计培养技术骨干及农民10000余人次。攻关完成省级重点研发计划等十余项科研项目,在《MicrochemicalJournal》等期刊发表研究成果6篇,获得实用新型专利12项,形成产学研用深度融合的创新模式。

如今,北山干旱山区的农户们发现,自家地里的百合“返祖”了——球茎饱满、色泽透亮,亩产从800公斤提升至1000公斤。科技不再是书本上的概念,而是实实在在握在农民手中的“新农具”。

百合新生:从“土疙瘩”到“金疙瘩”

科技不仅重塑了种源,同时也延伸了产业链。榆中县建成以园子岔乡为中心的百合初加工产业园、以兰州神果公司为核心的百合精深加工产业园,百合真空包装生产、百合干加工的年生产量超5000吨。通过产业链条的延伸,提高了农产品附加值,增加了农民收入。

在榆中县神果科技农业有限公司宽敞明亮的生产车间内,一条以兰州百合为主要原料的全自动智能化生产线正火力全开,有条不紊地忙碌着,这里是“云裳仙子”品牌百合银耳羹的诞生地。原料预处理、炖煮、装罐一气呵成,包装盒在流水线上依次成型,产品被整齐码放其中,再经封箱、捆扎,一箱箱包装完毕的百合银耳羹整装待发,即将从这里奔赴全国各地的市场,把榆中特色美味送进千家万户,也为当地农业加工产业发展添上浓墨重彩的一笔。昔日“土里刨食”的农户,如今靠百合实现增收,真正让“土疙瘩”变成了“金疙瘩”。

同时,立足“名、优、特、精”产品升级,着力扶持兰州神果科技农业有限公司、甘肃芳莲农业科技有限公司等企业开发加工产品,注册了“云裳仙子”“兰园芳莲”等商标,售卖“百合羹”“百合膏”“百合干”“百合花”等多个产品,百合产品有机认证企业1家、绿色认证企业3家,“兰州百合”的知名度进一步提升。

百合芯生,振兴之路芬芳满径

站在榆中北山的山梁上远眺,层层梯田里的百合苗随风摇曳。百合的芯,是脱毒组培的基因密码;榆中的芯,是让“寒旱之地”长出甜蜜未来的信念。榆中守住了“兰州百合”的金字招牌,通过产业延伸,打造了从田头到餐桌的全产业链,将“寒旱之地”变成“富民沃土”。从实验室到田间,从种源革新到产业升级,百合的蜕变不仅是技术的胜利,更是乡村振兴的缩影。

如今的榆中,百合产业已成为乡村振兴的引擎。带动2万余人就业,培育3家市级龙头企业,推动2000亩土地实现绿色认证,在探索西北特色农业之路上越走越远。2025年,榆中县百合种植面积已达9.6万亩,预计总产量4.2万吨,全产业链产值将突破10亿元。当科技的“芯”注入百年百合的根系,绽放的不仅是洁白的花朵,更是农民增收的希望、产业振兴的图景。从传统困境到科技突围,榆中百合的蜕变,正是中国农业现代化的生动缩影——用创新破解资源约束,用技术激活传统产业,让老品种焕发新活力,让黄土地孕育新希望。这朵盛开在高原上的“百年好合”,正以科技为笔,在乡村振兴的画卷上书写着属于新时代的芬芳。

欢迎全省各地的通讯员踊跃投稿:mrgstx@163.com

版权声明

为加强原创内容保护,日前,甘肃日报、甘肃日报报业集团各子报、甘肃新媒体集团各平台已将其所有的版权统一授予甘肃媒体版权保护中心进行保护、维权及给第三方的授权许可。即日起,上述媒体采访、拍摄、编辑、制作并刊登的,包括文字、图片、摄影、视频、音频等原创作品,文创产品、文艺作品,以及H5、海报、AR、VR、手绘、沙画、图解等新媒体产品,任何机构、媒体及自媒体未经甘肃媒体版权保护中心许可,不得转载、修改、摘编或以其他方式复制并传播上述作品。

如需使用相关内容,请致电0931-8159799。

甘肃媒体版权保护中心

相关新闻

- 2025年02月12日榆中:科技育苗催生“新质生产力” 春耕浪潮涌动“数字春播”

- 2025年01月02日榆中县“1+1+N”模式不断发展壮大村集体经济

- 2024年10月28日百合飘香销售忙 榆中上花岔乡农产品交易市场助农增收

- 2024年10月14日榆中青城镇稻渔共育促丰收